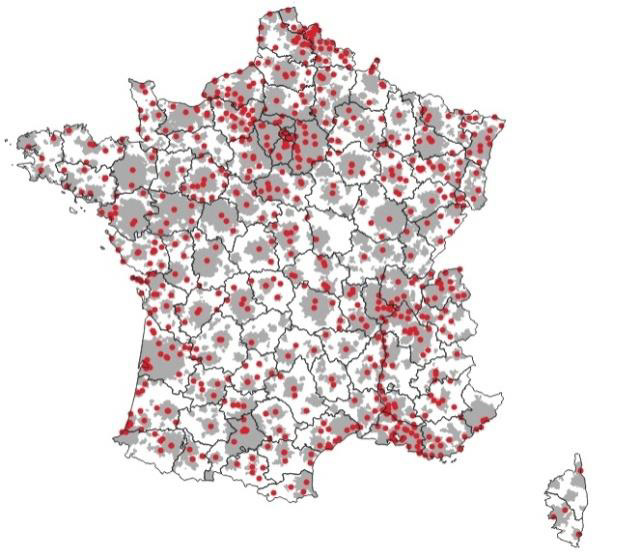

Cette conférence porte un titre volontairement provocateur. Son intention est de faire écho aux débats du moment sur les fractures territoriales, en particulier celles qui opposeraient la France des grands centres urbains, d’une part, et la « France des ronds-points », de l’autre. Mais il est bien sûr excessif. Excessif parce que la carte de la « France des ronds-points » ne dit rien de précis sur les lieux de résidence des personnes mobilisées et parce qu’elle est en réalité parfois très proche de celle des grands centres urbains, comme l’a montré le géographe Sylvain Genevoix1. Les deux cartes ci-dessous représentent la localisation des points de blocage (symbolisés par des points rouges) lors des mobilisations du 17 novembre 2018. La première souligne la forte correspondance entre la France urbaine et la « France des gilets jaunes ». La seconde est un focus sur la région parisienne à cette même date : elle montre que les points de blocage sont assez répartis au sein de l’agglomération, à l’exception de la Seine-Saint-Denis (93), qui n’en compte aucun.

Ce titre est également excessif pour deux autres raisons antagonistes. La première est que nos territoires ne sont évidemment pas en guerre les uns avec les autres. Et la seconde, qu’ils n’ont jamais été totalement en paix non plus.

Permettez-moi d’insister sur ce dernier point. La France a toujours connu des tensions territoriales plus ou moins vives. L’histoire en témoigne. Dès la Révolution, la République s’est affirmée par sa volonté d’unifier le territoire, de lutter contre les particularismes locaux, de rassembler par les lois un pays qui n’était alors, selon le mot de Mirabeau, qu’un « agrégat inconstitué de peuples désunis ».

Songez également à ce que la IIIe République a dû gérer dans ce domaine : le décollage industriel et ses puissants effets sur les inégalités territoriales à partir de la fin du XIXe siècle ; des crises locales à répétition comme celles, fameuses, des viticulteurs du Midi ; l’unification linguistique du pays par les « hussards noirs » de l’école républicaine et le développement d’un vaste marché national ; la réintégration de l’Alsace-Lorraine après 1918 au prix de l’acceptation de certaines spécificités locales, toujours maintenues, en matière de droit associatif, de droit de la sécurité sociale et de laïcité (permanence du régime concordataire) ; des polémiques sur la représentation des territoires et en particulier sur la surreprésentation des terroirs à la chambre haute... Pour ne rien dire des territoires ultramarins et du fait colonial.

La coexistence des territoires dans la République n’a donc jamais été une sinécure, a fortiori dans une tradition jacobine, qui s’est obstinément tenue à l’écart du fédéralisme. Même si les revendications autonomistes (basques ou bretonnes) se sont progressivement apaisées, la demande d’une reconnaissance de la spécificité d’un « peuple corse » rappelle la vivacité de la contestation de la vision unificatrice de la République. La méfiance vis-à-vis de Paris et du pouvoir central s’est un peu amoindrie avec les vagues de décentralisation, mais elle se révèle toujours mobilisatrice en période de contestation sociale.

Bref, notre démocratie a toujours dû gérer des compétitions entre territoires et elle a toujours été en lutte pour assurer son unité, sa cohésion et sa continuité dans l’espace. Au-delà des proclamations d’indivisibilité, la cohabitation d’institutions jacobines et de particularismes locaux a fait l’objet d’une continuelle « composition française », pour reprendre le mot de l’historienne Mona Ozouf2.

C’est dans cet esprit, ni angéliste ni catastrophiste, qu’il faut, je crois, aborder les tensions territoriales actuelles, notamment au plan économique. Et je le ferai ici essentiellement du point de vue des ménages.

Si l’on essaie de caractériser la singularité de ces tensions territoriales par rapport au passé, il ressort à mes yeux qu’il s’agit moins désormais de luttes entre des territoires que de luttes pour l’accès aux ressources des territoires. Bien sûr, il existe des rivalités et des inégalités entre nos territoires ; et, bien sûr, ces inégalités font à la fois des gagnants et des perdants, que ce soit aux échelles régionale et départementale, ou plus encore aujourd’hui aux échelles communale et infra-communale. Mais la véritable nouveauté, c’est l’explosion des mobilités au niveau local et la grande difficulté dans laquelle nous sommes, de ce fait, d’assigner un individu donné à un territoire déterminé. Un nombre croissant de ménages partagent en effet leurs journées entre leur commune de résidence, où ils votent, où ils dorment et où ils paient leurs impôts, et la commune où ils travaillent, c’est-à-dire celle où ils passent la plus grande partie de la semaine. Dès lors, la question de la cohésion des territoires se double d’une question plus redoutable encore quand on regarde les choses du point de vue de ces ménages : celle de l’égalité d’accès aux ressources des différents territoires sur lesquels ils déploient les différentes dimensions de leur existence (travail, résidence, consommation...).

1. Le centre contre les périphéries ?

Tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. À rebours, certains cherchent à identifier de grands types de territoires en leur attribuant une sorte de personnalité sociale et politique propre, et en soulignant leurs antagonismes. C’est le cas de Christophe Guilluy, qui a popularisé l’idée d’un affrontement entre métropoles et France périphérique3 : une sorte de « guerre territoriale froide » entre des espaces dominants et des espaces dominés.

Du côté des espaces dominants, les métropoles et leur première couronne : des territoires intégrés dans la mondialisation et cumulant à la fois les meilleures opportunités d’emploi, les populations les plus riches et les plus éduquées, et les opinions les plus favorables à la société ouverte. Du côté des espaces dominés, la « France périphérique » : un vaste ensemble de territoires plus ou moins « décrochés », composé de villes moyennes, de deuxièmes couronnes, de communes rurales, et rassemblant, selon les extrapolations de Christophe Guilluy, près de 60 % de la population française (aux trois quarts issus des classes populaires). Cette France-là serait parcourue d’un sentiment d’abandon : en voie de « désaffiliation politique et culturelle », elle serait conduite à porter ses suffrages vers les offres politiques de rupture et le refus de la société ouverte.

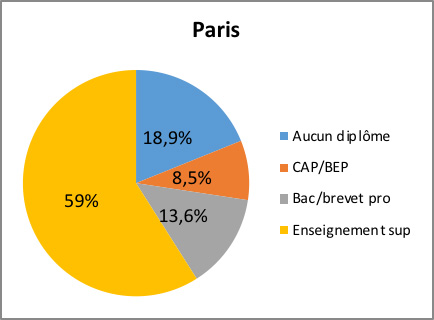

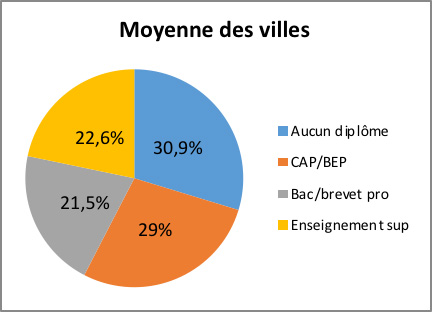

Christophe Guilluy voit juste sur plusieurs points. Le décollage des métropoles ne fait aucun doute. La gentrification des centres-villes des grandes aires urbaines est un fait désormais bien documenté, ainsi que la concentration des emplois les plus rémunérateurs et les plus stables, et des populations les plus qualifiées. Les deux graphiques ci-dessous permettent de s’en faire une idée en comparant le niveau de qualification de la population parisienne avec le niveau moyen dans l’ensemble des villes françaises.

-

Source : Insee

Source : Insee -

Source : Insee

Source : Insee

Mais la théorie de Christophe Guilluy présente également de lourdes insuffisances. La première concerne l’ordre des facteurs : est-on qualifié parce qu’on vit au cœur d’une grande métropole (hypothèse de reproduction locale du capital culturel), ou bien vit-on au cœur d’une grande métropole parce qu’on est qualifié (hypothèse de fortes migrations de capital culturel vers les centres métropolitains) ? Autrement dit, que faut-il attribuer à la géographie elle-même et que faut-il attribuer aux facteurs économiques et sociaux ? On sait bien, par exemple, que les métropoles, et Paris en particulier, sont de puissantes machines à capter par la migration les jeunes les plus diplômés et les salariés les plus qualifiés. Le territoire ne produit donc pas ipso facto l’identité sociale de ses habitants.

Certes, la théorie de Christophe Guilluy a contribué à réhabiliter – après beaucoup d’autres – et surtout à populariser un regard géographique qui avait été longtemps minoré dans les sciences sociales. Mais elle lui prête sans doute trop. Les clivages qu’elle décrit sont au moins autant, sinon davantage, organisés par des dimensions socioéconomiques que par des facteurs proprement territoriaux. Un point essentiel, souligné par de nombreux chercheurs (dont Frédéric Gilli, Philippe Estèbe, Pierre Veltz et bien d’autres4) est que les fractures qu’elle essaie de situer dans l’espace traversent en réalité la plupart des territoires. Ainsi, la grande majorité des pauvres vit toujours dans les grandes villes, et la période récente a vu les inégalités s’accroître en moyenne davantage à l’intérieur des grandes aires métropolitaines qu’entre ces dernières et le reste du territoire.

La deuxième insuffisance tient au fait que la « France périphérique » agrège des situations n’ayant parfois rien à voir les unes avec les autres. Les mondes peu denses sont beaucoup plus composites qu’on ne le pense. Ils voient coexister des zones dynamiques et déprimées ; certaines villes moyennes se portent bien, tandis que d’autres illustrent parfaitement une France des « volets clos » et des « rideaux tirés ».

La troisième insuffisance est que cette dichotomie ignore les modalités d’échanges et de coopération entre les territoires : les complémentarités fonctionnelles entre zones dites résidentielles et zones dites productives voisines, par exemple, mais aussi les nombreux transferts publics, sociaux et privés entre les uns et les autres. Cette circulation plus ou moins invisible des richesses, sur laquelle Laurent Davezies a réalisé des travaux décisifs5, confère à notre territoire national un assez haut niveau d’intégration quand on le compare à beaucoup d’autres (qu’on songe par exemple au Royaume-Uni...). On peut et on doit sans doute faire mieux, mais, de ce point de vue, la solidarité entre les territoires n’est pas une légende.

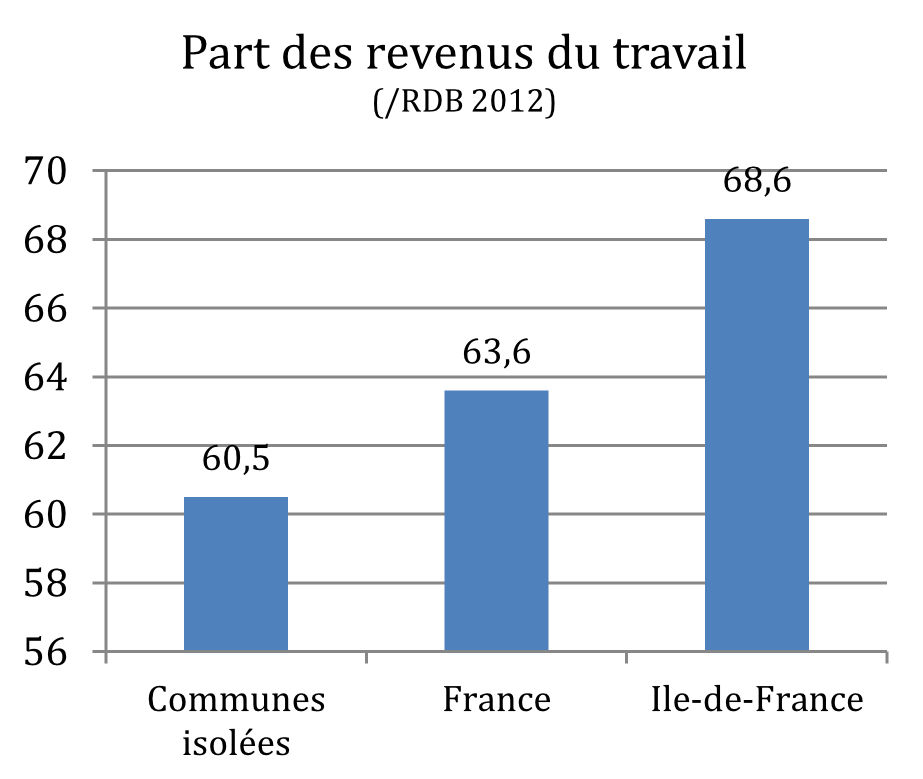

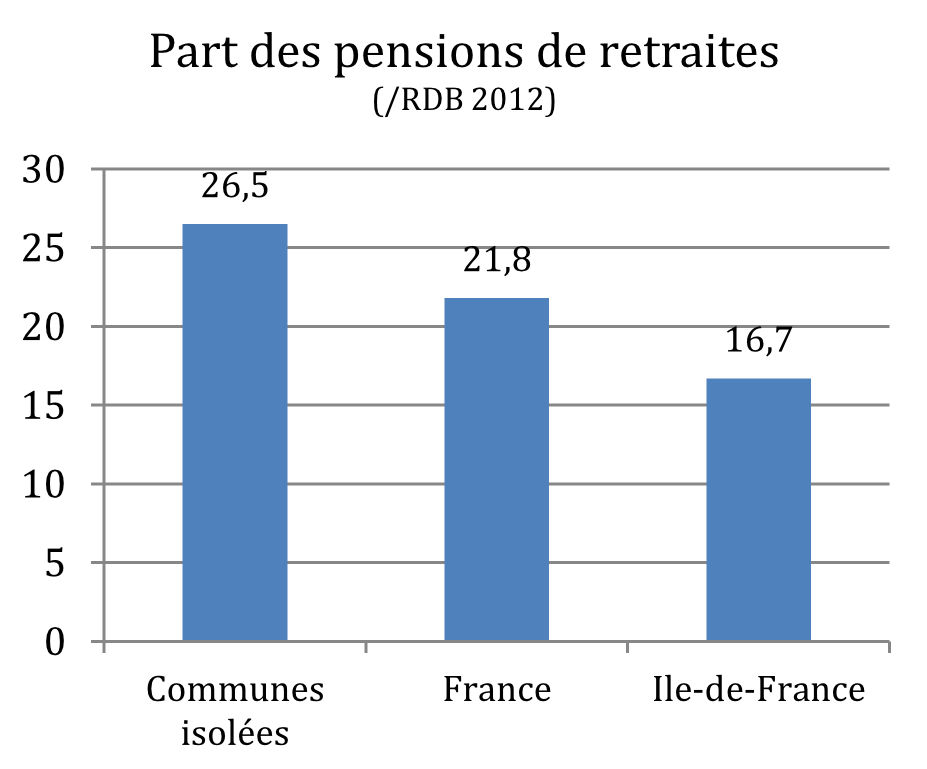

Les deux graphiques ci-dessous permettent de le comprendre en mettant en exergue la part des revenus de transfert dans le revenu disponible brut dans différents types de territoires. Il en ressort que les revenus du travail pèsent 8 points de moins dans les communes isolées qu’en Ile-de-France, et que les revenus de pensions de retraite y pèsent 10 points de plus.

La quatrième insuffisance de la théorie de Christophe Guilluy concerne la capacité de ces clivages à organiser les comportements électoraux. Si elle était juste, alors on devrait observer une forte concentration dans des territoires dits périphériques du vote en faveur de mouvements comme le Rassemblement national de Marine Le Pen. Les choses sont en réalité plus complexes. Lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2017, 21 % des voix captées par Marine Le Pen venaient des villes petites et moyennes et du monde rural, mais 46 % du cœur des grandes aires urbaines6. Bien sûr, la proportion des votes en faveur de Marine Le Pen croît à mesure que l’on s’éloigne des centres, et sa mise en valeur sur des cartes qui ne tiennent pas compte de la densité de peuplement suggère que l’électorat frontiste se concentre dans les territoires périphériques et ruraux. Mais plus on s’éloigne des centres, plus les densités baissent et moins il y a d’électeurs... Les cartographies souvent mises en avant sont donc trompeuses : non seulement la représentation cartographique ne dit pas tout, mais elle peut parfois cacher l’essentiel, en l’occurrence des stocks de voix qui mordent très largement sur les cœurs d’agglomération.

2. Métropolisation et périurbanisation

Encore une fois, je ne conteste pas qu’il existe des zones en déprise et des zones dynamiques, des territoires qui décollent et d’autres qui décrochent. Je ne conteste pas non plus que la puissance publique ait vocation à soutenir ceux qui peinent le plus. Mais le problème principal me semble être ailleurs.

En effet, que s’est-il passé depuis trente ans dans nos territoires ? Deux grands facteurs ont puissamment redessiné notre perception et nos usages du territoire : la métropolisation, d’une part, et la périurbanisation, de l’autre. Ces mouvements n’ont pas segmenté la population en deux parts rigoureusement étrangères (les métropolitains d’un côté et les périurbains de l’autre). Au contraire, beaucoup de Français ont vécu les deux phénomènes en même temps dans leur vie quotidienne, singulièrement dans les classes moyennes inférieures et dans les classes populaires les plus intégrées dans l’emploi.

1.1. La métropolisation (d’abord des emplois)

Faisons un peu d’histoire. Au XIXe siècle, le décollage industriel s’accompagne d’un spectaculaire creusement des inégalités entre les territoires. Ceux qui possèdent des ressources minières ou qui se situent à proximité des gisements, comme le Nord, ont alors un avantage comparatif sur ceux qui restent dans une économie essentiellement agricole, comme le Languedoc. La mise en place de la société industrielle bouleverse la hiérarchie des territoires et entraîne de vastes migrations de main-d’œuvre.

Ces inégalités territoriales vont peu à peu s’adoucir, puis reculer. On observe, au XXe siècle, des années 1950 au milieu des années 1980 en particulier, un fort rattrapage des territoires qui étaient d’abord restés en marge de l’industrialisation. Ce mouvement est lié à plusieurs facteurs, mais d’abord aux effets d’entraînement des « pôles de croissance » au profit d’autres secteurs et d’autres territoires. Nous avons décrit ce phénomène avec Laurent Davezies dans un article publié en 2015 et auquel je me permets de renvoyer7.

La dernière révolution industrielle que nous ayons vécue – celle du numérique et de ce que l’on appelait encore, il n’y a pas si longtemps, les « technologies de l’information et de la communication » –, combinée au mouvement de mondialisation des années 1990 et 2000, a elle-même creusé de nouvelles inégalités entre territoires, notamment au profit des métropoles. Mais on ne voit guère comment des effets d’entrainement comparables à ceux que nous avons connus après la Seconde Guerre mondiale pourraient se manifester à présent. Car ce ne sont pas les gisements miniers, les avantages naturels, l’abondance d’une main-d’œuvre bon marché ou la disponibilité du foncier professionnel qui façonnent désormais la géographie économique nationale comme du temps de la « société industrielle », mais d’abord les accumulations de capital humain et de capital financier. Et ces accumulations sont particulièrement et durablement sensibles aux effets d’agglomération. Il est donc douteux que nous assistions, à brève échéance, à un nouveau mouvement de dispersion géographique de l’activité économique.

Notre équilibre territorial s’en trouve doublement menacé. D’une part, par la poursuite du déclin des régions industrielles, qui avaient été les grandes gagnantes du premier cycle industriel. De l’autre, par l’accroissement continu des avantages comparatifs des « régions métropolitaines ». Le jeu de la « métropolisation » s’impose ainsi au profit des régions urbaines les plus importantes : l’Ile-de-France d’abord, mais aussi les aires urbaines de Lyon, Toulouse, Nantes, Rennes, Bordeaux...

Mieux (ou pis, selon le point de vue), l’essentiel des créations d’emploi dans les grandes aires urbaines ont lieu dans le centre de ces agglomérations. Dans une enquête conduite en 2016 par Terra Nova et l’agrégateur d’offres d’emploi en ligne, Jobijoba, sur un échantillon de 6 millions d’offres d’emploi réparties dans les 15 plus grandes aires urbaines françaises, nous avions ainsi observé une forte concentration de l’activité dans le cœur des métropoles : la ville- centre de chacun de ces ensembles abrite en moyenne un quart de la population mais draine entre la moitié et les deux tiers des offres d’emploi8. Et plus on s’approche du centre, plus les emplois proposés sont stables et mieux rémunérés (davantage de CDI et un niveau de revenu mensuel médian plus élevé).

1.2. Périurbanisation (d’abord de l’habitat)

Le second grand facteur qui a marqué notre organisation territoriale depuis au moins une quarantaine d’années est la périurbanisation de l’habitat. Elle résulte de la rencontre d’une offre urbanistique nouvelle, d’une demande pour la propriété du logement (et si possible pour la maison individuelle) et d’une difficulté croissante à se loger et à devenir propriétaire dans les centres métropolitains pour les ménages modestes et moyens.

L’offre urbanistique nouvelle a été l’œuvre de nombreux élus locaux qui, associés à des promoteurs, ont favorisé activement l’étalement urbain, l’éparpillement des zones résidentielles et des équipements (zones pavillonnaires, centres commerciaux, etc.9). Cette offre nouvelle a permis de répondre à de larges pans de la population pour qui, du fait de la raréfaction du foncier disponible et d’une formidable hausse des prix de l’immobilier, le marché du logement des grands centres urbains est devenu quasi inaccessible. Au contraire, le périurbain, c’est la propriété et la maison individuelle à portée de main ou, disons, de crédit.

Cette dynamique est à l’origine de la fantastique dilatation du périurbain. Au sens de l’Insee – « ensemble des communes dont au moins 40 % de la population active résidente a un emploi dans de grands pôles urbains » –, il a vu sa population augmenter de 40 % entre 1999 et 2008, et sa surface de 44 %. Il occupe à présent 38 % du territoire national et abrite 24 % des Français, mais seulement 14,5 % des emplois10. Et ce découpage ne montre qu’une partie des forces centrifuges à l’œuvre depuis une trentaine d’années puisqu’il faudrait lui ajouter les communes isolées et multipolarisées des espaces ruraux qui abritent, elles aussi, un nombre croissant de navetteurs quotidiens, comme on va le voir plus loin.

Ce double mouvement de métropolisation des emplois et de périurbanisation de l’habitat a formé un effet de ciseau, dans lequel ont été pris (ou se sont laissé prendre) de nombreux ménages français. En effet, beaucoup d’entre eux n’ont pas choisi entre métropolisation et périurbanisation : ils ont vécu les deux en même temps en essayant de cumuler les bénéfices de l’emploi urbain et ceux de l’habitat hors des centres.

Ce choix a eu des conséquences très sensibles sur leur mode de vie et leur budget. La première de ces conséquences, c’est, bien sûr, l’allongement des distances et des temps de trajet domicile-travail, et la multiplication rapide du nombre de « navetteurs », c’est-à-dire des personnes qui résident dans une commune et travaillent dans une autre. Au début des années 1990, un peu plus de la moitié des actifs occupés étaient dans cette situation : ils sont près des deux tiers en 2013 (64 %, soit près de 17 millions11). L’augmentation du nombre de navetteurs est encore plus prononcée dans les communes peu denses (de 66,3 % en 1999 à 74,6 % en 2013) et dans les communes très peu denses (de 61,7 % à 71,6 %).

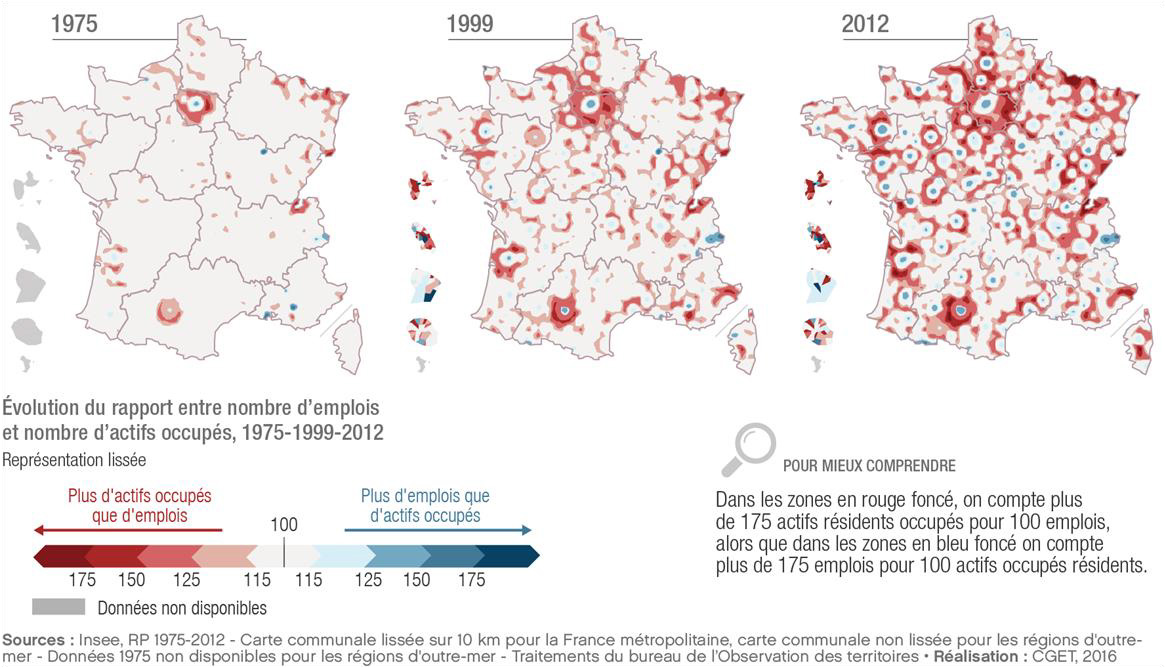

Les trois cartes présentées ci-après, issues des travaux de l’Observatoire des territoires du CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires), présentent la répartition des disparités entre nombre d’actifs occupés et nombre d’emplois. Plus la carte est blanche, plus le nombre d’actifs occupés correspond au nombre d’emplois. Plus elle est rouge, plus les actifs occupés sont en excédent sur les emplois (ce qui signifie qu’ils travaillent ailleurs). Et plus elle est bleue (essentiellement dans le cœur des grands centres urbains), plus les emplois sont en excédent sur les actifs occupés (ce qui signifie que ceux-ci viennent d’ailleurs). Au total, le mouvement est très clair. En 1975, la France est encore un pays où l’on travaille très majoritairement là où l’on réside. En 2012, ce n’est plus le cas : une large partie des Français ont choisi de résider loin de leur travail. Ils sont devenus des migrants quotidiens.

UNE DISSOCIATION CROISSANTE ENTRE LIEUX DE RÉSIDENCE ET LIEUX DE TRAVAIL

Nous nous sommes installés dans un monde où la moitié des Français ayant un emploi résident aujourd’hui à plus de 15 km de leur travail (2 km de plus en moyenne qu’en 1999, soit une croissance de + 1 % par an12). 80 % se déplacent en voiture (90 % dans les zones peu denses) et seulement 15 % en transport en commun. Pour réaliser ce que cela représente de manière plus concrète, songez qu’un salarié à plein temps qui habite à 20 km de son travail parcourt quelque 9 000 km/an sur ses trajets domicile-travail, l’équivalent de la distance Paris-San Francisco. Et si l’on considère qu’il circule pour cela dans un tissu urbain où il roule en moyenne à 40 km/h, il passe environ 1 heure dans sa voiture par jour, soit près de 10 jours par an.

Cette explosion de la mobilité quotidienne s’est accompagnée d’un accroissement de la dépendance à la voiture, qui n’a pas permis aux ménages concernés d’encaisser pleinement les bénéfices des progrès technologiques : leurs véhicules sont dans l’ensemble plus efficaces et moins gourmands en carburant, mais comme ils les utilisent davantage, le coût global de leur usage ne diminue pas aussi rapidement ; et ils les usent plus vite.

À ces coûts directs s’ajoutent également des coûts indirects. Rentrant plus tard le soir et partant plus tôt le matin, de nombreux ménages doivent faire garder leurs enfants avant et après l’école. Une contrainte d’organisation qui tourne à un casse-tête souvent insurmontable pour les femmes élevant seules leurs enfants13. L’enquête réalisée par Terra Nova et Jobijoba en 2016 révélait de façon significative que, dans la couronne des grandes agglomérations françaises, un dixième des offres d’emploi concernait la garde d’enfants ! Si l’on intégrait les frais de crèches (encore trop rares), de « nounous » ou d’assistante maternelle avant 9 h et après 18 h dans le prix du kilomètre domicile-travail, on aurait une vision sans doute plus exacte du coût réel de la mobilité quotidienne des ménages modestes et moyens ayant une charge de famille...

Enfin, les trajets domicile-travail et leurs conséquences directes et indirectes ne racontent qu’une partie de la complexité de la vie des navetteurs du périurbain ou du monde rural. Car leurs lieux de résidence sont eux-mêmes souvent distants des lieux de service dont ils ont besoin au quotidien. C’est ainsi que beaucoup, après une journée de travail, doivent passer chercher un enfant chez l’assistante maternelle à un endroit, en conduire un autre à une activité sportive dans un autre endroit et faire quelques courses dans un centre commercial situé dans un troisième endroit. En région Ile-de-France, plus du tiers des actifs intercalent des courses, une démarche administrative, une activité sportive... sur leur itinéraire de travail, le plus souvent au retour. Et c’est surtout vrai des femmes actives : toujours en Ile-de-France, 4 sur 10 intercalent au moins un arrêt sur le chemin du travail, à l’aller ou au retour ; le matin, 2 actives sur 10 (contre seulement 12 % des hommes) s’arrêtent sur leur chemin, 8 fois sur 10 pour déposer un enfant14.

Au-delà des inégalités entre hommes et femmes, le problème est aussi que beaucoup des zones résidentielles construites ces trente ou quarante dernières années sont peu ou mal connectées aux zones de services et relativement mal desservies par les transports en commun. Tout ceci oblige souvent les ménages, même modestes, à posséder deux voitures. Certaines études ont montré que, dans la grande couronne francilienne, les déplacements hors domicile-travail pèsent d’un poids équivalent à ces derniers. Le problème n’est donc pas seulement la périurbanisation en tant que telle, mais la forme spatiale particulièrement désorganisée et fragmentée qu’elle a prise en France, reflétant l’éparpillement communal.

3. Effet sur les patrimoines

Cette dissociation des espaces de résidence et de travail a aussi des conséquences patrimoniales. Les navetteurs modestes et moyens ne possèdent souvent que deux actifs : la maison (ou l’appartement) et la voiture.

Sous l’effet des politiques mises en place depuis plus de quarante ans, le taux de propriétaires a augmenté en France : de 51 % en 1984 à 58 % en 2017 (un tiers d’entre eux supportant des charges de remboursement). Cette augmentation est particulièrement sensible dans les deuxième et troisième quartiles de la population : + 8 pts entre 1984 et 2013 dans le deuxième, et + 15 pts sur la même période dans le troisième. Il ne fait pas de doute que les appels à « la France de propriétaires », comme disait le Président Sarkozy, ont été entendus dans le cœur de la population hexagonale et en particulier dans les classes moyennes. Il faut noter également que les propriétaires sont plus nombreux dans les couronnes des pôles urbains, les espaces périurbains et les arrière-pays peu denses, ce qui, par ailleurs, ne facilite pas leur mobilité professionnelle15.

Or, sur les dix dernières années, selon l’Indice des prix à l’immobilier (IPI), une maison située dans le top 10 des villes de France a vu sa valeur croître très sensiblement (indice IPI à 114, base 100 en 2008). Dans le top 50, la valeur de la maison est restée stable malgré la crise (indice IPI 101). En revanche, dans le reste du territoire, les situations sont beaucoup plus contrastées et souvent moins flatteuses. Dans les espaces ruraux, la valeur de la maison s’est nettement dépréciée (indice IPI 86), soit des pertes moyennes proches de l’apport personnel recommandé par les banques dans le cas d’un prêt immobilier. Selon une étude récente de la Banque des territoires réalisée sur un échantillon de villes moyennes16, la valeur des biens immobiliers situés dans ces villes aurait décliné, quant à elle, de 14 % entre 2011 et 2018, un chiffre d’autant plus significatif que l’échantillon ne comprend pas des cas critiques comme ceux de Saint-Etienne (- 36 %) ou Bourges (- 23 %). Une étude plus locale de la Chambre des notaires de Paris17 a également montré que, dans les zones rurales de la deuxième couronne francilienne (60 % de la superficie de l’Ile-de-France, 6 % de la population, surreprésentation des ouvriers et employés et de la maison individuelle), la valeur des biens immobiliers a reculé de plus de 7 % par rapport à 2008, contre une appréciation de 5,6 % pour les biens immobiliers du pôle urbain de l’agglomération et de 1,3 % pour les zones périurbaines intermédiaires.

Bref, le sort patrimonial des primo-accédants et des petits propriétaires des zones périphériques n’est pas très enviable. Prenons un exemple : sur une maison neuve située dans la couronne périurbaine d’une ville moyenne et acquise en 2008 au coût moyen de 135 000 € (hors terrain), une perte de valeur de 10 % représente 13 500 €. Soit trois années d’épargne pour un ménage biactif gagnant 3 200 € par mois avec un taux d’épargne à 12 %. Et cela sans compter le coût de l’emprunt qui a été souscrit au moment de l’achat18.

De telles distorsions de valeur sont durement ressenties lorsque les ménages sont amenés à vendre leur logement pour déménager suite à une modification de leur situation professionnelle. La valeur de marché se trouve alors en nette décalage avec la valeur subjective (et affective) d’un pavillon pour lequel on s’est endetté sur dix ou quinze ans et dans lequel on a réalisé de nombreux travaux.

Des pertes patrimoniales peuvent également être enregistrées sur la (les) voiture(s) – les ménages biactifs ont souvent besoin de deux véhicules –, surtout quand il s’agit d’un diesel. L’effort financier consenti pour acquérir un véhicule de ce type a été plus élevé, mais les acquéreurs étaient censés amortir leur investissement sur une moindre consommation de carburant et sur un produit de revente plus important. Ils y ont même été longtemps encouragés par les pouvoirs publics. Mais depuis que l’Organisation mondiale de la santé a établi en 2012 le caractère cancérogène des particules fines contenues dans les gaz d’échappement des voitures diesel, les incitations se sont retournées. La part du diesel dans les immatriculations a chuté de 75 % en 2012 à moins de la moitié aujourd’hui. Et les reventes sur le marché d’occasion sont plus difficiles : les acheteurs se détournent de ces produits, les délais de vente s’allongent et beaucoup de vendeurs doivent baisser leur prix.

4. Un modèle de plus en plus fragile

Ce que traduisent ces observations, c’est que le mode vie combinant a) la propriété de la maison individuelle – ou de l’appartement – en périurbain, b) l’emploi salarié en cœur d’agglomération et c) l’accès à la consommation de masse en périphérie implique un usage des territoires intense et coûteux, à la fois individuellement et collectivement. Ce modèle n’a été possible qu’au prix d’une formidable dilatation de l’emprise spatiale des ménages, d’un côté, et des équipements de l’économie résidentielle, de l’autre.

Dans ces conditions, il suffit d’une conjoncture macro-économique maussade pour faire basculer dans la difficulté des pans entiers des classes populaires intégrées dans l’emploi et des classes moyennes inférieures. C’est ce qui s’est passé ces dernières années, et pas seulement à cause des prix à la pompe, dont il a été souvent question cet automne.

Depuis dix ans, le PIB de la France a augmenté de 8 % et le revenu disponible des ménages d’à peu près autant. Mais, quand on tient compte de l’évolution démographique et de la morphologie des ménages, il ressort que la composante arbitrable du revenu (ce qui reste après les dépenses contraintes et pré-engagées) a régressé, elle, de 1 % environ19. Or ces évolutions démographiques vont se poursuivre.

Autrement dit, si elle se maintient au rythme décennal qu’on lui connaît aujourd’hui, la croissance économique permettrait à peine aux ménages modestes et moyens de maintenir leur niveau de vie et de soutenir leur modèle d’organisation territoriale.

En outre, entre 1990 et 2010, les consommateurs français ont profité de la baisse des prix des produits manufacturés. Environ un quart de leur consommation de biens s’est portée sur des produits en provenance de pays de délocalisation. Ils ont ainsi enregistré, le plus souvent sans en avoir conscience, des gains de pouvoir d’achat liés au phénomène dont ils déploraient par ailleurs les effets sur l’emploi domestique et en particulier sur l’emploi manufacturier. En 2013, ces gains ont été évalués entre un minimum de 100 € et un maximum de 300 € par ménage et par mois (l’équivalent de plus de 10 % d’un smic à temps plein). Ce qui signifie que les ménages français auraient dû débourser théoriquement 100 € à 300 € de plus par mois pour consommer les mêmes produits mais en achetant uniquement « français »20. Si ce mécanisme risque de s’affaiblir du fait de la montée des barrières protectionnistes et de la hausse des coûts de production de la Chine, il reste que, depuis une vingtaine d’années, l’occupation de l’espace des ménages modestes et moyens a profité d’une autre organisation territoriale : celle de la division internationale du travail, qui est aussi l’une des composantes de la métropolisation...

5. Quelques conclusions et pistes de réflexion

Le premier enseignement de ce rapide parcours, c’est que nos tensions territoriales ne peuvent pas être correctement décrites et comprises en assignant chaque individu à un seul type de territoire comme s’il n’était que résident, que salarié ou que consommateur. Car la plupart des individus – et c’est le grand changement de ces dernières décennies, notamment dans les classes moyennes et les classes populaires les plus intégrées dans l’emploi – vivent sur, et usent de, différents territoires en même temps. Les découpages administratifs et les cadastres électoraux ne rendent ainsi pas compte du territoire vécu.

Le second enseignement, c’est que les oppositions trop simples entre des identités territoriales trop tranchées font fi du niveau d’intégration territoriale de notre pays du fait d’une importante circulation de la richesse produite via les transferts publics et sociaux notamment. J’ai peu développé ce point, mais il mérite d’être rappelé.

Le troisième enseignement, c’est que le modèle de « l’ubiquité territoriale » qui s’est développé depuis une quarantaine d’années présente des coûts individuels et collectifs très significatifs. Il n’est d’ailleurs pas sûr qu’il soit longtemps soutenable, y compris au plan écologique. Or les risques de déstabilisation liés à ses dysfonctionnements sont nombreux et délétères.

Car notre imaginaire du progrès individuel et collectif s’est aussi inscrit dans ce modèle d’usage du territoire. Un modèle de classe moyenne qui a été promis à tous et que l’on pourrait schématiser de la façon suivante : « si vous étudiez, si vous travaillez et si vous épargnez, vous aurez un bon emploi, vous serez propriétaire de votre maison et vous pourrez participer à la grande fête de la consommation ».

C’est dans le cadre de cette philosophie sociale individualiste qu’a été construit notre contrat social implicite dans la seconde moitié du XXe siècle : pouvoir d’achat, stabilité professionnelle et éducation, contre subordination au travail, conformisme consumériste et docilité politique21. Les tensions liées à l’usage des territoires ne sont qu’une autre façon de raconter l’usure de ce contrat : ralentissement des gains de pouvoir d’achat, instabilité professionnelle, baisse du rendement perçu des études... Ces déceptions font le lit de diverses formes d’insoumissions qui ont leur pendant territorial. Des insoumissions positives chez ceux qui cherchent à imaginer des usages alternatifs du territoire et à inventer les nouveaux modes de vie qui dessineront peut- être notre futur : économie du partage, coworking, télétravail, colocation, circuits courts, productions locales d’énergies renouvelables, etc. Mais aussi des insoumissions négatives ou réactives chez ceux qui revendiquent leur droit au modèle d’usage promis et qui font valoir leurs revendications comme des créances qu’ils auraient sur l’État et la conduite de l’action publique.

Face à cette situation, il est urgent de rechercher les moyens d’atténuer les coûts de cette organisation territoriale, par exemple en économisant les mobilités inutiles grâce au télétravail, en déployant une offre de services (notamment en matière de garde d’enfants) à proximité des lieux de résidence, en encourageant et en organisant à plus grande échelle le covoiturage, en réduisant l’éparpillement communal, en aidant à l’acquisition d’équipements moins coûteux à long terme, en s’interrogeant sur les limites de la « France de propriétaires », en libérant le foncier qui peut l’être plus près des centres pour y développer l’offre de logements, mais aussi en exploitant les atouts des territoires « périphériques », atouts décisifs pour la transition écologique... Ce ne sont là, bien sûr, que quelques pistes de réflexion. Il existe certainement beaucoup d’autres leviers d’action.

2Mona Ozouf, Composition française. Retour sur une enfance bretonne, Paris, Gallimard, 2009.

3Voir par exemple son ouvrage La France périphérique, Paris, Flammarion, 2014.

4Voir par exemple Pierre Veltz, « Fractures territoriales, fractures sociales ? »

5Voir notamment La République et ses territoires, Paris, La République des idées, Seuil, 2008.

6Voir Frédéric Gilli, Bruno Jeanbart, Thierry Pech et Pierre Veltz, « Élections 2017 : pourquoi l’opposition métropoles-périphéries n’est pas la clé », Terra Nova, 13 octobre 2017.

7L. Davezies et T. Pech, « La nouvelle question territoriale », Terra Nova, septembre 2014

8Thomas Allaire, Jérémie Bureau, Anne-Laure Le Serviget, Thierry Pech, « Le marché du travail dans les grandes aires urbaines en 2015 », Terra Nova, février 2016.

9Voir Pierre Merlin, L’Exode urbain, Paris, La Documentation française, 2009.

10Voir Pierre Musseau, « Quelles politiques pour la France périurbaine ? », Terra Nova, octobre 2014,

11Insee, Insee Première, n° 1605, juin 2016.

12Insee, Insee Première, art. cité.

13Selon l’Insee, les familles monoparentales représentaient, en 2015, 18,4 % des familles avec enfant de moins de 18 ans (contre 6,6 % en 1975).

14Institut d’aménagement et d’urbanisme, « Le quotidien des Franciliens à travers leurs déplacements : une multitude d’agendas », Note rapide, n° 745, mai 2017.

15Romain Desforges, Sylvie Landriève, Alexandre Le Guyader, Jean-Yves Mano, Xavier Ousset, Kevin Parra, « Politique du logement : comment faciliter la mobilité professionnelle ? », septembre 2017.

16« Logement - Marché de l’immobilier : les inégalités territoriales se creusent depuis la crise de 2008 », 4 septembre 2018.

17Chambre des notaires de Paris, « Zones rurales d’Ile-de-France : le marché des maisons peine à retrouver les prix d’il y a dix ans ».

18Si ce même ménage avait un apport personnel d’environ 10 000 €, il a dû emprunter 128 000 € en tenant compte des frais de notaire. Au taux de 3,3 % sur quinze ans, le crédit lui aura coûté au bout du compte près de 39 000 €. S’il revend au bout de dix ans, il aura déboursé en tout, apport personnel et mensualités de remboursement compris, plus de 120 000 €. La vente du bien 10 % en dessous de sa valeur d’acquisition dix ans plus tôt couvrira à peine cette somme.

19Jean Pisani-Ferry, « Les bénéfices de la croissance se dissipent avant de parvenir aux individus », Le Monde, 29 novembre 2018

20Charlotte Emlinger & Lionel Fontagné, « (Not) Made in France », La Lettre du CEPII, n° 333, juin 2013, CEPII.

21Qu’on me permette ici de renvoyer sur ce point à mon ouvrage Insoumissions. Portrait de la France qui vient, Paris, Seuil, 2017.